数学・数理科学の潮流を踏まえて一層専門性の高いカリキュラムを構築するため、2021年4⽉、理⼯学部物理・数理学科は「数理サイエンス学科」と「物理科学科」の2学科に改組しました。初めての卒業生を送り出す時期を迎えるにあたり、全2回にわたってそれぞれの学科を特集します。今回は、数理サイエンス学科の学生と教員との鼎談を通して、学びの特長などについてご紹介します。

数学・数理科学の潮流を踏まえて一層専門性の高いカリキュラムを構築するため、2021年4⽉、理⼯学部物理・数理学科は「数理サイエンス学科」と「物理科学科」の2学科に改組しました。初めての卒業生を送り出す時期を迎えるにあたり、全2回にわたってそれぞれの学科を特集します。今回は、数理サイエンス学科の学生と教員との鼎談を通して、学びの特長などについてご紹介します。

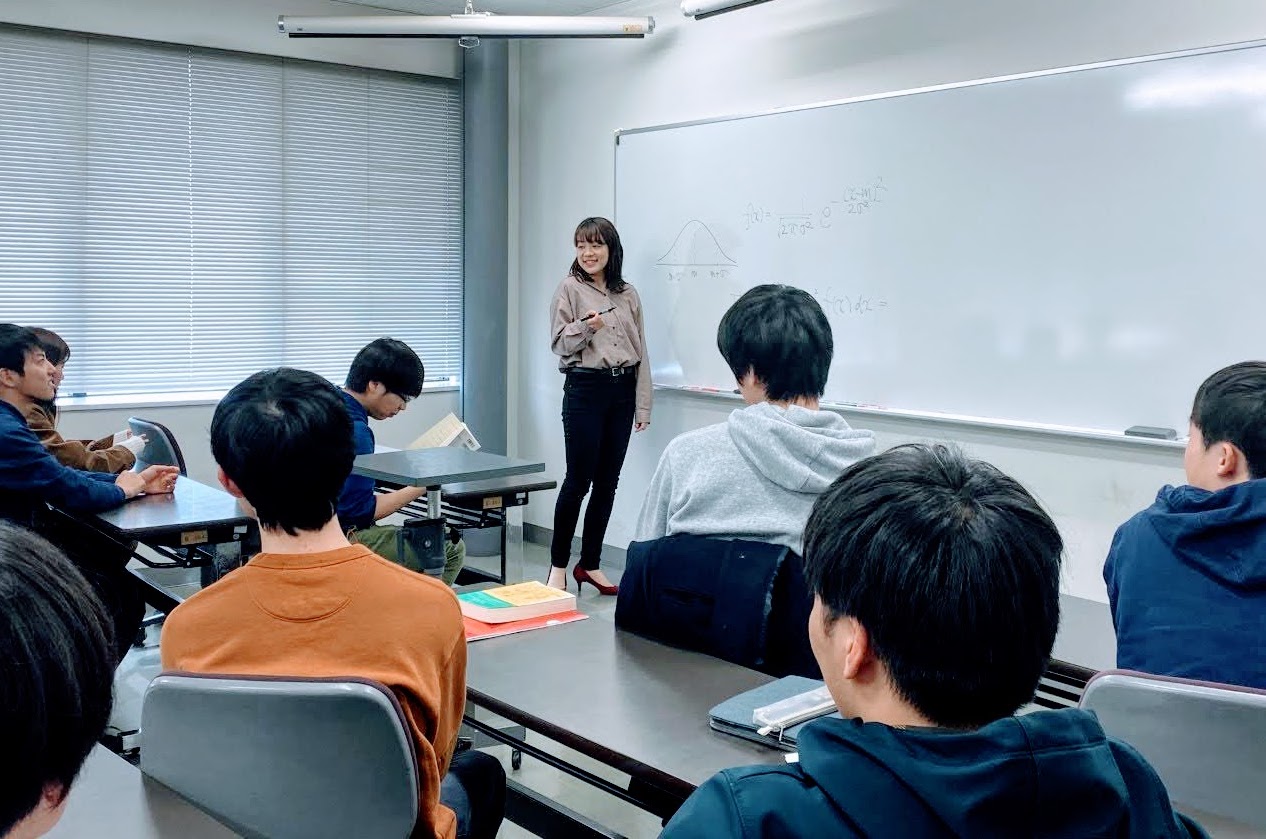

数学、とくに特殊関数論を専門とする津田照久教授の研究室には、関連の深い「複素解析」が好きな学生が集まり、現在は5人の4年生が所属しています。2021年春にスタートした数理サイエンス学科の第1期生でもある津田研究室の皆さんに、学科の魅力や学習内容、研究室の雰囲気、今後の進路や目標について語り合ってもらいました。

数学、とくに特殊関数論を専門とする津田照久教授の研究室には、関連の深い「複素解析」が好きな学生が集まり、現在は5人の4年生が所属しています。2021年春にスタートした数理サイエンス学科の第1期生でもある津田研究室の皆さんに、学科の魅力や学習内容、研究室の雰囲気、今後の進路や目標について語り合ってもらいました。

数理サイエンス学科 小林祐一朗助教の企業の業績データ分析に関する研究が、日本経済新聞2021年10月24日朝刊に掲載されました。小林助教は、東京工業大学の高安美佐子教授のグループと共同で、株式会社帝国データバンクが保有する日本企業の業績データを分析してきました。今回掲載された研究は、売上高・従業員数・取引先相手数といった、日本企業の規模を表す指標の比率について解析したもので、この研究の論文はNew Journal of Physics誌に掲載されています。

数理サイエンス学科 小林祐一朗助教の企業の業績データ分析に関する研究が、日本経済新聞2021年10月24日朝刊に掲載されました。小林助教は、東京工業大学の高安美佐子教授のグループと共同で、株式会社帝国データバンクが保有する日本企業の業績データを分析してきました。今回掲載された研究は、売上高・従業員数・取引先相手数といった、日本企業の規模を表す指標の比率について解析したもので、この研究の論文はNew Journal of Physics誌に掲載されています。

- Yuh Kobayashi et al., Time evolution of companies towards a stable scaling curve obtained from flow diagrams in three-dimensional phase space. New J. Phys. 21 (2019) 043038

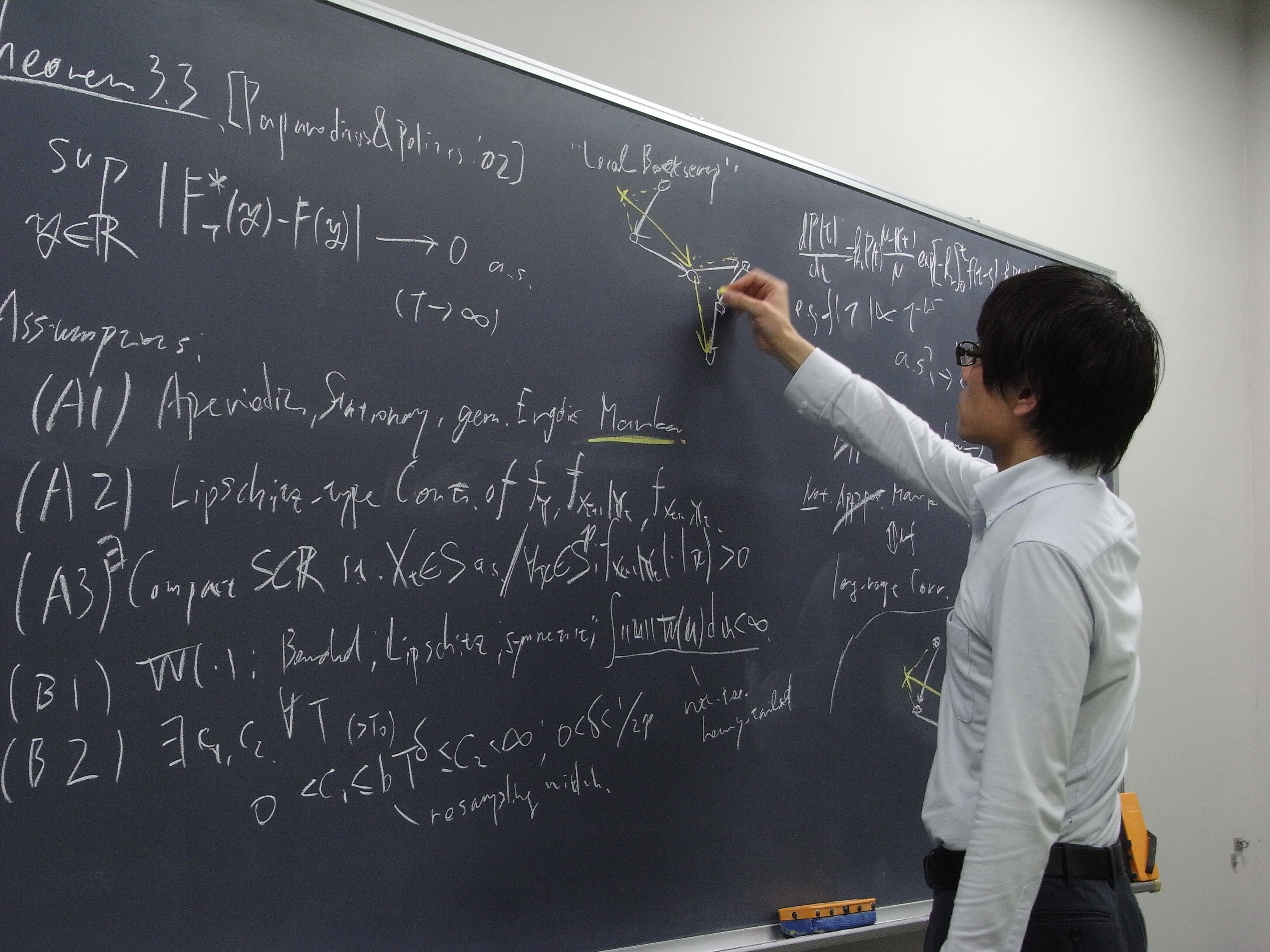

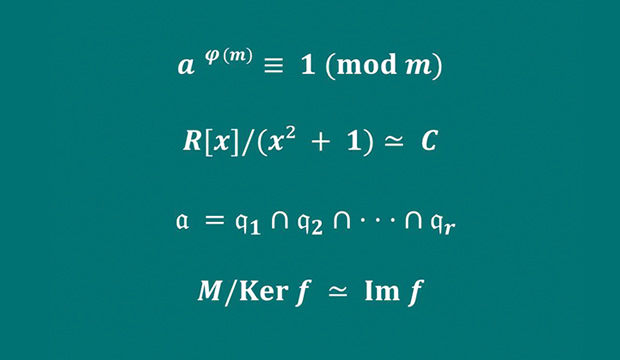

2021年度より、物理・数理学科は、「物理科学科」「数理サイエンス学科」に改編されます。新しくスタートする数理サイエンス学科では、数学の基礎を学ぶとともに、数理科学に関する事柄について学び、数学を現実社会の諸問題の解決に役立てる力を養います。中山研究室では、幾何学の中でも図形の性質について調べる位相幾何学を研究しています。

2021年度より、物理・数理学科は、「物理科学科」「数理サイエンス学科」に改編されます。新しくスタートする数理サイエンス学科では、数学の基礎を学ぶとともに、数理科学に関する事柄について学び、数学を現実社会の諸問題の解決に役立てる力を養います。中山研究室では、幾何学の中でも図形の性質について調べる位相幾何学を研究しています。

変分法は、数学者ベルヌーイが1696年に提示した「最速降下曲線」の問題、すなわち重力以外の力を加えずに高低差のある離れた2地点の間を最も早くボールを転がすことができる曲線を見つけよ、という問題に端を発します。ベルヌーイの生きた時代に人工衛星やロケットはもちろんありませんでしたが、変分法の考え方は20世紀になって最適制御理論という形に進化したともいえます。物事の本質をついた数学的なアイデアは、時代や学問分野を超えて大きく発展するものだということを改めて認識させられます。

変分法は、数学者ベルヌーイが1696年に提示した「最速降下曲線」の問題、すなわち重力以外の力を加えずに高低差のある離れた2地点の間を最も早くボールを転がすことができる曲線を見つけよ、という問題に端を発します。ベルヌーイの生きた時代に人工衛星やロケットはもちろんありませんでしたが、変分法の考え方は20世紀になって最適制御理論という形に進化したともいえます。物事の本質をついた数学的なアイデアは、時代や学問分野を超えて大きく発展するものだということを改めて認識させられます。

学問領域の深化に対応。2021年4月、理工学部の物理・数理学科を「物理科学科」と「数理サイエンス学科」に改編予定(朝日新聞デジタル)

学科サイトURL変更のお知らせ

学科改組に伴い、学科サイトURLの変更をいたしました。

変更前のアドレスからは変更後のアドレスに自動的に転送されます。お手数おかけいたしますが、ブックマーク等の情報の変更をお願いいたします。

変更前 http://www.gem.aoyama.ac.jp/

変更後 http://www.math.aoyama.ac.jp/

新しくスタートした「数理サイエンス学科」をどうぞよろしくお願い申し上げます。

さまざまな数学の基礎を学びながら、数理科学に関する未知の事柄について研究を行います。「数理サイエンス」という言葉には、厳密な論理に基づく学問としての数学だけではなく、現実社会の諸問題を記述し解決する道具としての数学という意味が込められています。自分で考える習慣と力を身に着けることが目標です。

さまざまな数学の基礎を学びながら、数理科学に関する未知の事柄について研究を行います。「数理サイエンス」という言葉には、厳密な論理に基づく学問としての数学だけではなく、現実社会の諸問題を記述し解決する道具としての数学という意味が込められています。自分で考える習慣と力を身に着けることが目標です。